- 2015/12/09

- 【開催報告】CAMPUS Asia国際評価パネル

- 2015/11/24

- 【開催報告】 CAMPUS Asia/TiROP合同懇親会

- 2015/11/24

- 【開催報告】原教授によるキャリア形成セミナー

- 2015/11/09

- 2016年KAIST春学期 留学プログラムの募集を開始しました!

- 2015/10/26

- 【開催報告】理工系3プログラム合同報告会

- 2015/09/11

- 立川志の春英語落語会 開催報告

- 2015/09/10

- 【実施報告】キャンパス・アジア サマープログラム 2015 アカデミック・ツアー

- 2015/08/07

- 【開催報告】スペシャル・レクチャー"Technology of Tomorrow"

- 2015/07/23

- 【報告】中国からの高校生35名が東工大を訪問(さくらサイエンス)

- 2015/07/10

- 【開催報告】キャンパス・アジア サマープログラム 2015 開講式

- 2015/06/17

- 【開催案内】立川志の春 英語落語会

- 2015/06/03

- 【開催案内】パックン先生によるスペシャル・レクチャー

- 2015/03/19

- 教員のプレゼンテーション力向上を‐FDセミナー開催報告

- 2015/03/06

- 【NEW !】 TKT CAMPUS Asia コンセプトブックが完成

- 2015/02/05

- 【開催報告】 KAIST・Jung Kim教授によるキャリアセミナー

【開催報告】CAMPUS Asia国際評価パネル

【開催報告】 CAMPUS Asia/TiROP合同懇親会

2015年11月20日午後、大学の世界展開力強化事業の2プログラムであるCAMPUS Asia及びTiROPの合同懇親会が大岡山キャンパスにて開催されました。

現在東工大に留学に来ている両プログラムの学生、チューター、並びに両プログラムの協定校に留学した東工大生 総勢16名が参加し、「ピクショナリー」ゲーム(ジェスチャーの代わりに絵を描いて当てるもの)で互いの親睦を深めました。

参加した東工大生は皆異国の地で自分自身が助けてもらったことへの恩を返そうと集まってくれました。これを機会に今東工大にいる留学生にひとりでも多くの東工大生の知り合いができ、留学生活が楽しいものとなるよう祈っています。

最後に、この会を企画してくれた龍野さん、土本さん、臼井さんに心よりお礼申し上げます。

【開催報告】原教授によるキャリア形成セミナー

2015年11月20日(金)大岡山キャンパスにて、本学におけるキャンパス・アジアの構想責任者である原正彦教授によるキャリア形成セミナーが開催されました。過去にキャンパス・アジアプログラムに参加した東工大生、現在東工大に来ているKAIST及び清華大の学生、そしてチューターの学生を含め7名の学生が参加しました。

大学・大学院卒業後、様々なステージにおいてリテラシー(Literacy)とコンピテンシー(Competency)の割合がどのように変化していくか、コンピテンシーとは具体的にどのようなものなのか、ご自身の経験を交えて話をしてくださいました。またこれからの社会を生き抜くために必要な21世紀型スキル(21st C Skills)についても解説いただきました。21世紀型スキルの中でコアとなるスキルは、コミュニケーション(Communication)、コラボレーション(Collaboration)、クリティカル・シンキング(Critical thinking)、クリエイティビティ(Creativity)の4Csであり、中でもコミュニケーションの重要性について話していただきました。

【開催報告】理工系3プログラム合同報告会

2015年10月16日(金)大岡山キャンパスにてキャンパス・アジア理工系3プログラム合同報告会が開催されました。

本報告会は、平成23年度大学の世界展開力強化事業の最終年度にあたり、キャンパス・アジア採択大学のうち、理工系3プログラムの構想責任者と事務スタッフが一堂に会し情報共有及び意見交換を行う目的で開催されました。

九州大学の田邉哲朗特任教授及び王冬准教授、名古屋大学の関隆弘教授及び事務の木全綾子女史、東北大学の森田明弘教授、そして東工大の構想責任者原教授と事務スタッフに加え、本学キャンパス・アジアのパートナー大学である韓国科学技術院KAISTのJung Kim教授とプログラム・コーディネーターのHyeyoung Lee女史が参加し、各大学の取組み概要の紹介と、質の保証や今後のプログラム構築へどのように活かしていくか意見交換を行いました。

理工系3プログラムの責任者・関係者が一堂に会するのは初めての事であり、各大学でうまく行った点を聞くことや、取り組んできたことに対して客観的に意見を交換することは大いに参考になるものでした。

最後になりましたが、大学評価・学位授与機構の窪園祐加女史に傍聴いただき、感謝申し上げます。

参考:

九州大学EEST エネルギー環境理工学グローバル人材の育成のための大学院協働教育プログラム

名古屋大学CAMPUS Asia 持続的社会に貢献する化学・材料分野のアジア先端協働教育拠点の形成

東北大学キャンパス・アジアプロジェクト

立川志の春英語落語会 開催報告

連日35度を越える猛暑日が続いた8月5日、今年も立川志の春さんによる英語落語会が開催されました。

この落語会は大学の世界展開力強化事業 TKT Campus Asia,/TiROPサマープログラムの一環として2012年にスタートしたものです。学内で4回目ともなりますと「常連さん」としてこの会を楽しみにしてくださる方もいらっしゃいます。主催者側としてはうれしい限りですが、その一方で上記のサマープログラムに参加しているのは日本に来ることが初めてで、RAKUGOという言葉そのものを聞いたことがない各国からの学生さんが大勢いらっしゃいます。志の春さんご自身も落語初心者から落語がお好きな方々まで満足していただくことには常に気を配っているそうです。ましてや英語でやる落語となると...!

さて多彩な魅力をもつ落語ですが、今年度は「想像の芸としての落語」を強調することにいたしました。

例年通り落語の成立や演技の基本などについて触れた後、今年は「寿限無」からスタートしました。あまりにポピュラーな噺でありますが、英語で聴くとまた一味違った新鮮な面白さが溢れています。落語がまったく初めての留学生たちも何度も繰り返されるJugemuに笑い出してしまいます。次の噺は「ちりとてちん」。志の春さんのバージョンでは素直な男が素晴らしいごちそうに大感激してひとつひとつ丁寧に平らげるシーンがたっぷり描かれます。次に知ったかぶりで皮肉屋の男が登場して台湾からの珍品「ちりとてちん」を口にすると、素直な男との描写のコントラストが際立ちます。みな想像の中のごちそうにうっとりし、想像の中のちりとてちんの味に悶絶し、のけぞって大笑いしました!

ここまでは古典を2作でしたが、最後の一席として志の春さんのオリジナル新作落語「だいじなもの」を演じてくださいました。これは、アメリカに出発前のちいさい孫息子に格言に見せかけた愉快なホラを吹き込むおじいさんを中心とした人情噺です。おじいさんのホラに思う存分笑った後、最後に意外な展開が待っているのでした...。

噺が終わった後、涙ぐむお客さんもいるほど会場は深い感動に包まれました。

締めくくりは会場と志の春さんの間のQ&Aタイムです。毎年とくに留学生のみなさんからユニークな質問をいただき、これに志の春さんが鮮やかに答えていくというコーナーになっています。

この日には「落語には今日演じた以外の形式はないのか」というような質問がありました。志の春さんはすかさず「あります!」と答え、人の言葉が理解できる猿の小噺を披露してくださいました。猿が人の質問に表情と身振りそぶりでテンポ良く答えていくさまに会場は爆笑しました。今年は「想像の芸としての落語」にフォーカスしていたせいか、「日本語の微妙な表現やニュアンスを翻訳することをめぐる問題」について興味と質問が集まったようでした。このような芸をどのように身に付けるか、という「落語の修業」についても関心が寄せられました。

最後に、実際に会場に来て下さった方々の感想をご紹介いたします。

「有名な上方落語「ちりとてちん」も改めて英語で聴くと新鮮に感じられました。

また、子弟制度や、どの演目も伝承だけで台本がないことなど、落語界のしきたりに会場の留学生達がとても驚いているのが印象的でした。来年もぜひまた観たいです。」

(本学職員)

「落語は生で聞いたのは初めてです。なぜ、一人語りの落語が芸になるのかとてもよくわかりました。コミュニケーション、イマジネーションという言葉を久しぶりに実感しました。(コミュニケーション:複数の人間を演じ、どうコミュニケーションをとるのかが表情もふくめ、とてもよくわかる芸でした。そして演じる者と観る者 のコミュニケーションもとても身近でした。イマジネーション:お酒を飲む、肴を食べるなどの仕草は本当にうまい!私も一緒に飲食したくなりました。)

最後に修行についての話しは印象的でした。違う世界で自分の生き方を見つけていく方法は賛否あるかもしれませんが、智恵の一つのあり方を示していると考えさせられました」(本学職員)

国際連携プランナー/特任准教授

西野可奈(文責)

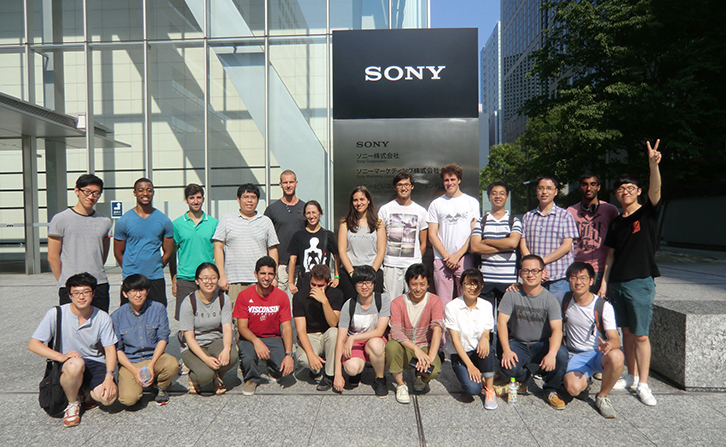

【実施報告】キャンパス・アジア サマープログラム 2015 アカデミック・ツアー

キャンパス・アジアプログラムは、文部科学省の支援を得て、韓国科学技術院(KAIST)、清華大学(中国)と協力し、「大学の世界展開力強化事業」として運営されている交換留学プログラムです。

今年度のサマープログラムでは、アカデミック・ツアーとして2015年8月3日から8月10日の間の3日間に渡り計4か所を訪問しました。キャンパス・アジアのサマープログラムで来ている留学生以外にも、彼らのチューターである東工大生や、過去にキャンパス・アジアでKAISTや清華大学に留学した東工大生、そしてTiROP、SERP、AOTULE、清華大大学院合同プログラム等他のプログラムの学生も参加しました。

・ 2015年8月3日:理化学研究所 和光事業所

・ 2015年8月4日:ソニースクエア

・ 2015年8月10日:首都圏外郭放水路 及び 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 筑波宇宙センター

■ 理化学研究所 和光事業所(2015年8月3日)

東工大よりバスで約1時間30分で到着。まずは理研についての概要説明を受け、その後仁科加速器研究センター及びナノサイエンス棟を見学しました。また、中村特別研究室の中村振一郎氏にも研究内容の説明をしていただきました。

■ ソニースクエア(2015年8月4日)

ソニースクエアはVIP用の展示スペースとなっており、一般向きではないため写真撮影は一切できません。しかしながら常に「新しさ、便利さ、愉快さ」を提供する数々の製品に熱心に見入っており、世界におけるSONYブランドの知名度の高さを感じました。

■ 首都圏外郭放水路(2015年8月10日午前)

朝7:30の待ち合わせにもかかわらず29名の学生が参加しました。首都圏外郭放水路は埼玉県の東部に建設された、世界最大級の地下河川であり、「地下神殿」と呼ばれる巨大な調圧水槽を見学してきました。

■ 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 筑波宇宙センター(2015年8月10日午後)

様々な人工衛星の試験モデルや「きぼう」の船内実験室が展示されている「スペースドーム」をまず見学し、「きぼう」の運用が24時間体制で行われている管制室を見学しました。

キャンパス・アジアのサマープログラムで毎年実施されているアカデミック・ツアーは、企業及び研究機関への見学自体が貴重な体験となるだけでなく、様々な留学プログラムで来ている世界各国からの学生や東工大生と交流できることも魅力のひとつとなっています。

【開催報告】スペシャル・レクチャー"Technology of Tomorrow"

2015年7月22日(水)大岡山キャンパスの東工大レクチャーシアターにて、第4回キャンパスアジア・サマープログラム(*)の授業の一環として、TKT CAMPUS Asia Consortium2015スペシャル・レクチャー "Technology of Tomorrow"が開催されました。

*キャンパスアジア・プログラムとは、文部科学省補助事業「大学の世界展開力強化事業」により実施している、日中韓のトライアングル交流事業です。

レクチャーには特別講師として、本学リベラルアーツセンター・パトリック・ハーラン講師(パックン先生)を迎え、プログラムを共に推進している中国・清華大学、韓国・KAIST(韓国科学技術院)からの留学生、東工大生、欧州からの留学生、そして同じくキャンパスアジア・プログラムを実施している名古屋大学、九州大学の学生、留学生がパネリストとして登壇しました。

科学技術によって5年後、さらには10年後の環境・エネルギー、住居・生活、移動手段、通信システム、そして娯楽がどのようになっているべきか。現状の問題をどうやって解決し、そして自分はそこにどのような貢献ができるか―。各自の研究分野をベースに、各国からの留学生と東工大生、および他大学の学生が英語でプレゼンテーションを行い、さらにはパックン先生のリードのもと、学生が英語でディスカッションを行うことを、このレクチャーの目的としました。

また、当日は名古屋、九州、そして東北の3大学と本学会場を遠隔講義システムで繋ぎ、レクチャーの様子を中継すると共に、各大学の学生にもディスカッションへ参加していただくことが出来ました。

学生のプレゼンテーションは、ナノ技術を利用して病原菌を感知するセンサー、2020年東京オリンピックに向けた渋滞緩和策、また2030年には世界の人口の60%が中流層になることによる地球全体の資源問題など多岐にわたり、会場の東工大生や留学生、また中継で結ばれた各大学の学生達と活発な意見交換が行われました。

日本人学生にとって英語でのプレゼンテーション、そして留学生に交じってのフリーディスカッションはまだ簡単なものではありませんが、パックン先生はファシリテーターとして、各プレゼンテーションへのコメントや、会場も含めた学生達の、英語によるディスカッションを的確に導き、リラックスした雰囲気の中で意見を述べ合う場が出来たのではないかと思います。

今後も国際部では、このような学生交流プログラムを通して、留学生と東工大生の討論の場などを企画・提供してまいります。

ご登壇下さったリベラルアーツセンター・パックン先生、ご来場の方々、そしてパネリストの学生のみなさん、ありがとうございました。

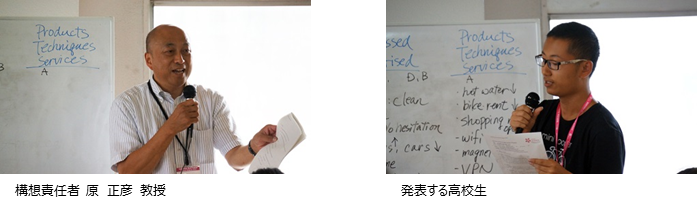

【報告】中国からの高校生35名が東工大を訪問(さくらサイエンス)

7月16日(木)科学技術振興機構(JST)が実施する「日本・アジア青少年サイエンス交流事業」(さくらサイエンスプラン)の一環として、中国から35名の高校生が東工大を来訪しました。

キャンパス・アジアのサマープログラムに参加している清華大・KAISTの留学生9名、並びに平成26・27年度の派遣東工大生4名を交え、昼食を兼ねた懇談会の後に意見交換会が行われました。

全体を6つのグループに分け、清華大・KAISTからの留学生及び東工大生をファシリテーターとして、3つのトピックについて活発な意見交換が行われました。

TKTキャンパス・アジアプログラムの構想責任者 原正彦教授(大学院総合理工学研究科 物質電子化学専攻)のリードのもと、各グループで出た意見について高校生が発表しました。

日本と中国の文化の違い について

日本はコンビニや病院、歯科医院が多いという意見がありました。また、スイーツの種類が多いと言った高校生らしい発見もみられました。人とのかかわり合いの観点からは、日本人は相手をリスペクト(尊重)する、笑顔の人が多い等嬉しい感想もありました。意外なところでは、日本人はお辞儀をして挨拶をするが、中国では握手の方が主流であるとのことでした。

日本で見て感動(感激)したこと、驚いたこと

道や川がきれい、電車が時間通りに来る、信号をちゃんと待つと言った意見がありました。レジ袋が無料であることに感動した反面、タクシー、散髪、野菜・フルーツの値段が高いとの指摘もありました。

自国にあって、日本にないもの(商品、技術、サービス)

日本は温かい飲料やレンタサイクルが少ない、ショッピング・モールが早く閉店するなどの意見がありました。

最後は全員で記念写真を撮影しました。

【開催報告】キャンパス・アジア サマープログラム 2015 開講式

7月2日(木)14時00分より大岡山キャンパス情報理工学研究科大会議室にて、2015年度キャンパス・アジア サマープログラム開講式を開催しました。

梅雨空の中、TKT CAMPUS Asia参加留学生8名の他、チューターの東工大生、各留学生の受入指導教員、及び平成26年度の派遣東工大生出席のもと、開講式がスタートしました。

丸山俊夫理事・副学長による式辞の後、総合理工学研究科 原正彦教授(CAMPUS Asiaプログラム構想責任者)がサマースクール及びイベントについての説明を行いました。

式の最後にはCAMPUS Asia参加学生、チューター、指導教員、平成26年度派遣学生の紹介があり、各留学生からは、一言ずつ抱負の言葉を聞くことができました。

開講式に先立ち行われたウェルカム・ランチではTiROPの学生も招き、総勢63名が参加しました。両プログラムの留学生とチューターを交えてBirthday Lineというアクティビティを行いました。これは声に出さずにジェスチャーのみで誕生日順に並ぶというもので、簡単なゲームであったものの、初めて顔を合わせる仲間もいる中でコミュニケーションをとるきっかけとなりました。

【開催案内】立川志の春 英語落語会

8月5日(水)、立川志の春氏による英語落語会を開催いたします。 志の春氏は立川志の輔氏の三番弟子です。最近ではイエール大学卒の経歴を活かした英語落語や執筆活動などからも大いに注目を集めている若手の実力派落語家です。東工大での英語落語会は今年で4回目となります。毎回ユニークな語り口と丁寧な感情描写で留学生を中心とした観客を大いに沸かせてくださっています。

昨年度の開催報告はこちらです: http://www.titech.ac.jp/news/2014/028373.html

落語以外に参加者のみなさんとの質疑応答時間も設けております。すべて英語ではございますが、ぜひお越し下さい。事前の申し込みは不要です。

入場無料、先着90名様まで。

◆日 時: 2015年8月5日(水) 17:00~18:30

◆場 所: 大岡山キャンパス H111教室

【お問い合わせ先】

国際部留学生交流課事業推進グループ

Tel: 03-5734-2984

Email: campusasia@jim.titech.ac.jp

【開催案内】パックン先生によるスペシャル・レクチャー

この度、キャンパス・アジア・サマープログラムの一環として、下記の通り本学リベラルアーツセンター講師パトリック・ハーラン先生によるスペシャル・レクチャー、"Technology of Tomorrow" -Envisioning Urban Lifestyle and Cities of the Future- を開催します。

科学技術によって5年後、さらには10年後の環境、住居、移動手段、通信システム、そして娯楽がどのようになっているべきか、現状の問題をどうやって解決し、そして自分はそこにどのような貢献ができるか。スペシャル・レクチャーでは各自の研究分野をベースに、各国からの留学生と東工大生、および他大学の学生がプレゼンテーションを行った後、パックン先生とのディスカッションを行います。

当日は会場との意見交換の時間を多く作っていますので、皆さんの積極的な発言で実り多いワークショップとなることを期待しています。

記

○日時:2015年7月22日(水)午後3時~5時(受付開始午後2時30分)

○場所:大岡山キャンパス 西5号館 東工大レクチャーシアター

○言語:英語

○参加方法:件名を「キャンパス・アジア スペシャル・レクチャー参加」とし、名前、所属、学年を明記の上、cass.events@jim.titech.ac.jp までメールにて申込むこと

○注意:授業と重なっている場合は授業を優先してください

【問合せ先】

国際部留学生交流課事業推進グループ

メールボックス:S6-7

Tel: 03-5734-2984

Email: campusasia@jim.titech.ac.jp

平成27年度 キャンパス・アジア KAIST派遣学生募集〆切延長しました (2015/4/24〆切)

平成27年度 キャンパス・アジアによるKAISTへの派遣学生の募集〆切を延長しました。

書類〆切: 2015年4月24日(金) 17:00

詳しい応募方法はこちら

教員のプレゼンテーション力向上を‐FDセミナー開催報告

本学教員のプレゼンテーション力向上を目的としたFDセミナーが、3月4日、3月5日の2日間にわたり、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスにて計3回開催されました。

詳細は以下のページをご覧ください:

【開催報告】 KAIST・Jung Kim教授によるキャリアセミナー

日 時:平成27年1月26日(月)10時45分~12時15分

場 所:南6号館4F409号室

参加学生:15名

テ ー マ: "Career Development & Planning in a Freezing World"

1月26日(月)大岡山キャンパスにて、大学の世界展開力強化事業タイプA(日中韓先進科学技術大学教育環)主催、韓国科学技術院(KAIST)のProf. Jung Kim (Department of Mechanical Engineering)による、韓国人留学生のためのキャリアセミナーが行われました。

セミナーでは、KAISTからキャンパス・アジアプログラムに参加中の学生、及び本学在学中の韓国人留学生を前に、まずKim教授より、ご自身の現在に至るまでのキャリア形成についての話がありました。

その後、東工大で学んでいる理由やモチベーションについて、参加学生1人1人が韓国語で活発に発言を行いました。

Kim教授は、韓国企業が日本に留学経験のある学生に求めるものとして、1.日本語能力、2.専門知識、3.サバイバルスキルを挙げています。また、キャリアを重ねていく上で武器となるのは、①幅広い知識 ②プランニング能力 ③コミュニケーション能力 ④社交性 ⑤数学的センス ⑥時間管理能力 ⑦健康と趣味 ⑧人脈、との考えを示しました。

特徴的だったことは、韓国男子学生にとっては兵役がキャリア形成の中でどのような影響を与えるか、について非常に関心が高いことで、Kim教授の経験談に熱心に耳を傾け、ノートを取る姿が印象的でした。

最後にKim教授から学生達へ、重要なことはキャリアプランニングではなく、自分の人生におけるゴールを設定すること、との言葉が贈られ、盛会のうちにセミナーは幕を閉じました。

12月5日、大岡山キャンパスに国内外から以下の評価委員をお招きし、東工大が実施する交換留学プログラム「キャンパス・アジアプログラム」の国際評価委員会が開催されました。

● 慶應義塾大学(日本) 小尾晋之介教授

● 清華大学(中国) 曲 徳林 教授

● サウサンプトン大学(イギリス)/北陸先端科学技術大学院大学(日本) 水田博教授

● ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校(アメリカ) 中村俊雄教授

● 株式会社韓国フルヤメタル(韓国) 河賢權CEO

キャンパス・アジアプログラムでは、プログラムを外部評価委員の方々に客観的に評価いただくために、2013年から毎年、評価委員会を開催しています。事業最終年度となる今回は、東工大だけでなくパートナー校である清華大学、韓国科学技術院(KAIST)のプログラム構想責任者も以下の通り参加し、それぞれの成果を説明しました。

● 東京工業大学(日本) 原正彦教授

● 清華大学(中国) 邢新会教授

● 韓国科学技術院(KAIST)(韓国) Jung Kim教授

成果説明の後、優れた取り組みや継承すべき点、改善点などのディスカッションを行い、最後に各委員の方よりコメントをいただきました。

● 事業終了後も、3カ国で実施することの意義があるプログラムを、何らか継続していったほうがよい

● 学生は具体的な成果を狙って参加するため、費用対効果が明確であり、研究室の「見える化」が肝要となる

● 学生が参加費を自己負担してでも参加するような、持続性のあるプログラムをつくるべきである

● 学部生と大学院生の活動は区別をつける方が効果的ではないか

● 関係の強い企業への売込みやアピールを積極的に行うと良い

など、客観的な見地からならではの貴重な意見を多くいただきました。